|

|

stade haploïde |

|

|

|

stade haploïde |

|

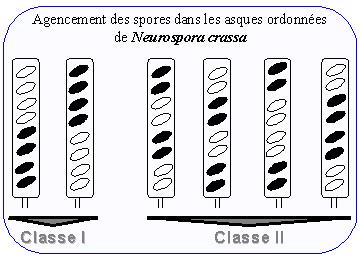

Prenons un exemple et observons les asques formés à

la suite d'un croisement entre deux souches de Neurospora de signe

conjuguant compatible.

Une des souches parentales est une souche sauvage de référence, dont les spores sont pigmentées en brun foncé (disons noir, pour simplifier). L'autre parent est une souche mutante dont les spores, dépourvues de pigment, sont blanches.

Tout d'abord on observe, qu'au-delà des différences (voir ci-dessous), les asques formés présentent tous les points communs suivants :

![]() quel que soit leur ordonnancement, les asques contiennent tous quatre spores noires et quatre spores blanches, il s'agit de la ségrégation de deux allèles d'un même gène, nous allons l'illustrer tout de suite ;

quel que soit leur ordonnancement, les asques contiennent tous quatre spores noires et quatre spores blanches, il s'agit de la ségrégation de deux allèles d'un même gène, nous allons l'illustrer tout de suite ;

![]() si on part d'une extrémité de l'asque, les spores prises deux à deux sont toujours identiques, cela n'est pas étonnant puisque chaque paire provient par mitose d'une cellule.

si on part d'une extrémité de l'asque, les spores prises deux à deux sont toujours identiques, cela n'est pas étonnant puisque chaque paire provient par mitose d'une cellule.

La seconde observation concerne l'ordre des spores dans les asques : sur ce critère il y a six catégories d'asques que l'on peut regrouper en deux classes. Dans la classe I, les demi-asques sont homogènes quant au phénotype des spores qu'ils contiennent. Dans la classe II, les demi-asques sont hétérogènes.

Voyons ce qui se passe lors de la méiose si l'on considère un gène présent sous deux formes alléliques différentes chez les souches parentales. Appelons m l'allèle mutant et m+ l'allèle sauvage. Au moment de la prophase de la première division de la méiose, les chromosomes homologues qui portent chacun de ces allèles s'apparient. Ils sont dupliqués sur toute leur longueur, sauf au niveau du centromère. Des crossing-over, des échanges de chromatides s'effectuent à divers endroits au cours de cet appariement.

Par rapport au locus qui nous intéresse on distingue a priori deux cas alternatifs :

En conclusion :

Pour aller plus loin, voir la partie "Apports de l'analyse en tétrades" du chapitre "Ségrégation de deux couples d'allèles". Il y est traité de la localisation du centromère d'un chromosome sur la base du pourcentage des asques de la classe II. Ce pourcentage est, en effet, corrélé à la probabilité qu'il se produise un ou plusieurs crossing-over entre le locus considéré et le centromère du chromosome, autrement dit à la probabilité de recombinaison entre ces deux marqueurs et donc finalement à la distance qui les sépare.

Auteurs : JL, ![]() Université Paris-Sud, Orsay, février 2000

Université Paris-Sud, Orsay, février 2000